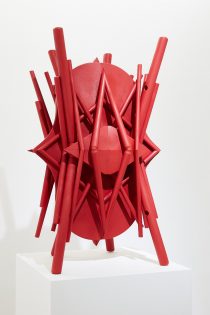

Alaska Zebra _ 김지애, 2009

|

개인전 서문 _ 쿤스트독 갤러리 “이미 알고 있던 단어를 쓰는 중 가끔 어색하게 느껴져서, 내가 사용하려는 단어의 맞춤법이 틀렸는지 곰곰이 들여다보는, 낯설음으로 다가올 때가 있다.”(작가노트 中에서) 사람들은 성장하면서 어릴 적 단편적 지식으로 머물러 있었던 많은 일들을 입체적으로 또는 다른 측면에서 이해하게 되는 경험을 하게 된다. 그 과정에서 과연 내가 알고 있었던 게 진실이었는지 의문을 갖기도 하고, 익숙함이 낯설음으로 종종 변하기도 한다. 작가는 이와 같은 경험을 솔직하게 작품에 녹여낸다. 박천욱의 <Alaska Zebra>展은 ‘보이는 것이 믿는 것, 보이지 않는 것은 믿을 수 없는 것’이라는 현실 인식을 대전제로 삼고 두려움과 화해라는 테마를 두 축으로 하여 내러티브를 구축하고 있다. 이번 전시에 소개되는 작품들은 <사하라 금붕어>(2008), <엄마, 아들은 공부 열심히 하고 있어요>(2007)와 같은 이전 작업의 연장선상에 놓여 있다고 볼 수 있으며 투명랩을 사용한 래핑(wrapping) 작업(2006)과도 맥락을 같이 한다. 그러나 그의 사유 체계는 이번 전시에서 보다 분명하고 완성된 형태로 펼쳐지고 있다. 작가가 새롭게 선보이는 작업들은 모두 전혀 다른 이미지가 만나 프레임 안에서 충돌하는 양상을 보여준다. 작품 <Alaska Zebra>에서는 얼룩말 이미지와 이를 둘러싼 냉동 창고라는 공간 사이의 긴장감을 느낄 수 있다. 사각 얼룩말 프레임을 벗어나 전체 화면으로 확장될 때 얼룩말의 나머지 부분을 볼 수 있을 것이란 일반적인 예상 혹은 상상은 깨지게 된다. 작은 사각형 안에서 내가 얼룩말이라 믿었던 것은 실체가 없다. 얼룩말과 냉동 창고가 만남으로써 더위와 추위가 접하고, 얼룩말과 지하도, 또는 무대와 만나 동물의 공간과 사람의 공간이 부딪힌다. 두 이미지 간의 극명한 차이는 보지 못한 것에 대한 두려움의 표출이자 나의 인식과 실제 세계 사이의 간극을 시각화한 것이다. 그런가 하면 전시장 안쪽 공간의 설치 작품은 작가가 전하려는 주제를 더욱 선명하게 보여주는 장치이다. 어둠 속에서 빛 한 줄기가 사람의 일부분만을 비춘다. 모든 이들이 전체 조명 하에서 완성된 사람의 모습을 보게 될 것을 기대하지만, 정작 사람의 형상은 빛 한 줄기가 비추던 단편적 부분만이 전부였음을 깨닫게 될 뿐이다. 보이는 부분과 보이지 않는 부분의 차이를 실감케 하는 이 설치 작품은 작가의 두려움과 두려움을 극복하려는 의지를 모두 담고 있다. 박천욱은 두려움을 극복하기 위한 방법으로 두 세계의 화해를 시도한다. 아프리카에 있어야 할 얼룩말을 냉동창고에, 지하도 안에, 혹은 무대에 배치한 작가는 서로 어울리지 않을 법한 이미지들을 섞어 작품 안에 공존시킴으로써 공간끼리의 화해를 유도하는 것이다. 이러한 화해가 약간은 어색하고 소극적이라면, 작가는 바깥 배경의 요소들을 내부 프레임으로 끌어들여 좀 더 적극적인 화해를 이끌어내기도 한다. 인물 이미지 내부에 놓인 잔디, 장난감 비행기, 테니스 공 등은 외부 풍경과 교차하면서 보다 자연스러운 화해를 이룬다. 한편 두 개의 의자로 제작된 <무제>는 아무런 배경 없이 사진 두 개를 붙여 만든 이미지로서, 화해라는 주제를 가장 뚜렷하게 보여주고 있다. 절단된 두 개의 파란색, 빨간색 간이 의자 사진이 하트 모양을 그려내는데, 이는 마치 사람이 서로 팔을 잡고 정겹게 화해하는 장면을 연상시키는 듯하여 유머를 자아내기도 한다. 박천욱의 작품에서 발견할 수 있는 또 하나 재미있는 점은 각도의 변화를 따라 입체와 평면 이미지 사이를 자유롭게 오가며 행하는 시각적 유희이다. 언뜻 사진처럼 보이는 작품 속의 이미지는 사실 입체물로서, 점토로 빚어 석고본을 뜬 후 절단하여 완성한 것이다. 카메라의 각도를 조절함으로써 프레임 안에서 다양한 모습으로 변주가 가능하다. 재치 있는 화면 구성과 진지한 문제 의식을 겸비한 박천욱의 작품에 포착된 이러한 삶의 단면이 관객들에게 다가가 현실을 일깨우고 여운을 줄 수 있기를 기대해본다. 김지애(미술사, 쿤스트독 갤러리 큐레이터) |